紀錄片或許都有一定程度的私密性,此片更是。跟著導演羅苡珊進入和高中摯友劉宸君、學弟梁聖岳三人之間的密語。

山難是在 2017 年發生的。當時梁聖岳 21 歲,劉宸君 19 歲,他們到尼泊爾喜馬拉雅山麓南坡徒步,遭逢當地難得一見的大雪,受困 47 天後獲救,而宸君則在搜救隊抵達的前三天過世。

原本要和他們一起上山的導演,因病返台,沒想到一次的缺席就此天人永隔,也讓他花了 7 年的時間,才完成這部不得不拍的紀錄片。

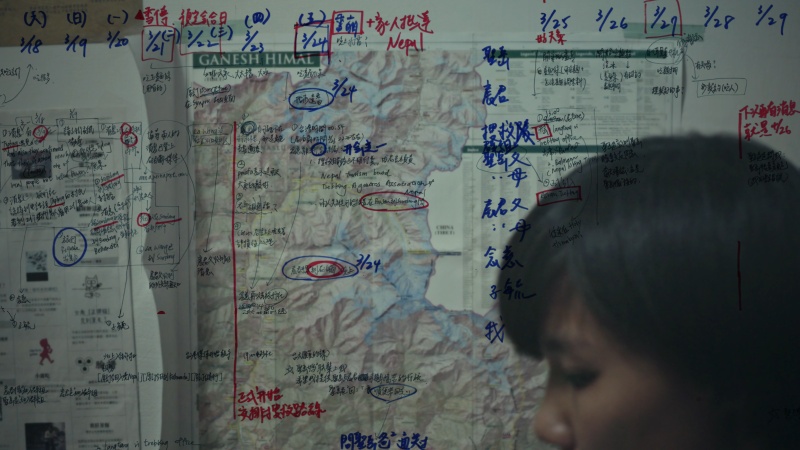

睹物思人。導演以劉留下的信件、手札、一段錄音和僅有的幾張照片,重走一遍當年遇難的路徑和對村民的訪談,呈現他對宸君的思念和試圖的靠近,也是自我座標的再定位。

一開始,聖岳還在片中,但拍著拍著他不願去尼泊爾再走一遍。導演在訪談中提到:

我也因而意識到,聖岳的創傷跟我的創傷是完全不一樣的。他的創傷是來自他的「在場」:在那整整 47 天,他都與宸君一起親身經歷所有事情,看著宸君在他身邊離世。這個「缺席」跟「在場」的根本差異,使我與聖岳本來就不可能共同面對創傷,因為打從一開始,我們的創傷就是不同的。

對聖岳來說,他根本沒有必要回去尼泊爾,因為他已經在那裡經歷過一切;而當時缺席的我,才是那個有必要去到山難現場的人,所以,我渴望透過拍電影的方式,去尼泊爾彌補這個缺席、這種被排除的感受。理解到這個層次之後,我就可以接受跟理解聖岳的決定了。

聖岳和導演的對話,時常有種「不對頻」的感覺,可以感受到二人不一樣的性格和面對此事的態度,可能也有一點對私密入侵的不適感?總之,每個人面對宸君的離去,都有自我的解讀和需要,判斷和反應都不同。

一、多元性別與愛的聯繫

「他說我是純然的少年,他則是赤裸上身的男孩。我們既是兄弟,也是情人。」— 宸君

這段話在片尾才出現,是宸君對與聖岳關係的註解。查看所有報導,幾乎都把宸君當做是聖岳的女友來稱呼,本片可說幫他平反了「性別認同」這件事。

而讓我感到心痛的,是回顧他們在曉明女中的生活。宸君只穿長褲、又剪短髮,服儀不夠女性化的他,學校竟要求出示精神科的鑑定,才准許他這樣示人。

宸君曾說,「有個地方可以進入、跨越、隱身其中」,讓他覺得美好。而山林的確代表著有趣的辯證——一方面生理性別賦予不一樣的身體條件,在原野裡,往往男女二元相對清晰,而片中宸君偏 FTM(女跨男)的認同,也展現在他對身體力量和極限的追尋;另一方面,就像窩窩響應同志遊行所做的 T 恤,強調「生物多樣性」,山林的隱蔽和遠離塵囂,也帶來另一種自由和包容,就像「斷背山」的故事——山林是座巨大的密室、眾生皆有平等的一席,而我也認識和耳聞一些多元性別的夥伴,如何因為山林而改變生命的軌跡——忠於自我,同時在寬闊裡找到棲身之地。

片末,宸君在最後日子的筆記中,提到在曉明的日子「不全然是討厭的」,她想念早餐店,想把好吃的都點過一輪。

以下摘錄〈說故事的日子,與積雪消融的那一天──專訪《雪水消融的季節》導演羅苡珊〉,關於性別的部分:

──我留意到在描寫宸君的性別的時候,英文字幕寫的是 him,但依影片中引述媒體報導,卻又是明確寫是聖岳的「女朋友」。關於性別呈現的方式令我感到好奇。

羅:確實在拍攝期時,就遇到過如何呈現宸君性別的困難。例如在寫企劃書尋求資金的時候,如果用中文書寫,就可以用性別模糊的「他」指涉宸君,但若是用英文寫,就無法避免地要直接對宸君的性別認同表態。最初我曾寫過以「she」指稱宸君的企劃書版本,因為那樣的故事是相對好理解、符合異性戀典型的故事版本,宸君與聖岳就是「男女朋友」,而我跟宸君是感情很好的「姐妹」。但我越寫就越覺得不對勁,因為這樣容易理解的關係,並不是我們三人間情感關係的真正樣貌;加上我在認識宸君時,就已經知道他是一位跨性別者,而他的性別探索跟身份,也是我們情感如此深厚的主因。

在我們相識的保守天主教女校,性別是作為高中生的我們非常切身的自我認同探索,但卻也因此招來校方的壓力;當時我見證了許多宸君僅僅因為留短髮、拒穿裙子就遭受懲罰的痛苦時刻。所以,我認為用宸君希望的代名詞「he」去指稱他、保留角色之間的非典型關係,是必要在影片中展現的態度。

在剪接時,我們面臨的另一個困難是怎麼呈現宸君的「跨性別性」。由於我是在事件後才開始拍攝,手邊沒有宸君逝世前的素材,再加上宸君留下的照片、影片或錄音,也沒有他直接說出自己是跨性別的內容,所以我們也面臨「能不能直接幫他出櫃」的問題(以我對他的認識,跨性別身份對他來說不是一個向外的政治表態,而是他與親密之人分享、擁有安全感的私密空間);此外,我也覺得直接用口白解釋他是跨性別,不僅太資訊性,也將認同政治作為標籤凌駕於他活生生的生命樣態之上。於是,最後我們決定盡可能如實地呈現他想被看見的樣子,以這樣的原則去建立他的角色。

片中最早出現的宸君樣貌是一張模糊、性別難以指涉的黑白照片,而接下來的照片與影片也都是以極短髮、男性化的形象出現,所以當我們字幕直接用「he」時,就已經傳遞出他的性別認同跟想被看見的樣子了。而在講述高中的橋段,我們才讓觀眾知道他就讀的其實是女校、有著女性的身體,並因此感到痛苦。到後來揭露媒體報導以「女朋友」字眼指稱他,或尼泊爾當地人仍稱他是「女孩」,這些也都展現了那是外圍的人所定義的他,而不是他自己真正的樣子。而最後影片的結尾,是以他寫給我的遺書作結,其中他也書寫了對自身性別的看法:認為自己是一個純粹的「少年」,而他與聖岳的關係「是兄弟也是情人」。這封信之所以重要,便是在於他在生命的最後,以自己的話語總結與回顧了自身十幾年來的生命,其中不僅只是總結我與他、他與聖岳的關係,也總結了他對性別的探索。

我原先很擔心片中的性別表達得過於隱晦,但無論是在瑞士真實影展、義大利特倫托,還是韓國全州放映時,都有觀眾注意到我們對性別的處理,有些觀眾即使困惑,也不影響他們感受整個故事,對我來說是很大的鼓舞。而這部片的北美首映,最近也確定會是在美國 Frameline 舊金山國際酷兒影展的紀錄長片競賽單元,這對我們來說意義重大,因為這代表了這部片的「酷兒性」是有被看見、接納與承認的。

──同時,我也注意到導演的性別認同是非二元(non-binary),在影片中也有感受到你與宸君的關係有點微妙,性別認同的主題,確實好像也是紀錄片隱含的主題之一。

羅:我對性別的探索還在進行與釐清當中,但最一開始對性別認同相關議題的啟蒙,確實是因為在高中時認識了宸君、參加過一些讀書會或同志遊行,慢慢開始認識到各種超出男女二元框架的多元性別,跟非異性戀模式的關係可能;我覺得在這之中,宸君的性別氣質跟他與聖岳所建立的非典型關係,對我的潛在影響是很大的,但我當時並沒有很有意識地把這些認同概念連結到自己身上,而是把它們理解成政治宣稱跟政治權利的爭取。

開始有對自己性別切身的探索,確實是跟這個山難事件有關,但這也是在事發好幾年後才意識到的。在疫情期間停拍、被迫沉澱時,我才回想起在山難事件之後,我想要讓自己徹底變成宸君。不只是精神上的,而更是身體上的——比如說我仍會穿宸君的衣服,而我唯一有的衣服就是中性、去性化的登山服;我甚至忘記自己在山難事件發生前,曾經有過女性化的服飾;而我也會下意識害怕跟拒絕回想自己曾經有過女性的樣子。我後來理解到,當時的我是想透過身體與性別氣質上的改變,讓自己成為宸君,彷彿這樣就可以代替他活下去。

後來,我花了很久的時間去拆解對自身性別的看法,探索到現在,我比較舒適的認同框架是非二元。一方面是因為我不特別認為自己是女性或男性,另一方面也因為我不認同男女二元的這個分類預設;非二元這個名稱本身就是一個抵抗二元的行動,所以我現在是在這個性別範疇中,感覺到離自己比較接近。

至於影片中我跟宸君、或者說是角色間的關係,我希望能夠跳脫「愛情常規化」(amatonormativity),也就是打破「人們都在追求一對一的浪漫愛情,並將其視為比親情與友情更重要的情感需求」這樣的預設。因此,無論是影片中宸君跟聖岳的關係,還是我跟宸君的關係,我都盡量不去以單一的關係,像是愛情、親情、友情去定義,而是聚焦在「愛」的聯繫。

.

喜歡導演「跳脫『愛情常規化』」的觀點。對於愛的認識、連結、牽絆和執著,年輕時身體力行、卻不甚明瞭;年紀漸長,才辨識出更複雜而寬廣的形狀。譬如導演對宸君的勇氣和身體形象的嚮往,以及深厚的情誼以致於必須再現缺席的現場,這些都讓人深有共鳴和體會。

二、關於山

宸君最後在洞穴中讀的書是《沙郡年紀》,導演也提到「像山一樣思考」,並引用了梭羅的名言「野性隱藏著對世界的救贖」(In Wildness is the Preservation of the World)。放在聖岳與宸君的登山行動中,可以看見他們的冒險和自在。導演說,早就預知宸君可能會死在山中,那是他想最後離去的地方,只是不知道會「那麼早」。

而生命的追求本是各式各樣的。人究竟該怎麼渡過一生?自我肯定和成功的定義又是什麼?開始能理解,有人那麼熱愛活在山中,追尋自由的也是刻苦地自我挑戰;而對生命的充實和飽足,心靈和身體的磨練與逸放,不斷變動著,都是自我的選擇。

很美的紀錄片,也喜歡導演一路走來終於意識到:任何的敘事最終都會回到自身,我們難以代言他人。也推薦前面引用的訪談,展示了導演 7 年來對自我生命的思索和軌跡,與紀錄片相輔相成。

發表留言